Mieux mobiliser pour le climat

La crise climatique, les bouleversements écologiques et sociaux qui en découlent, cela fait des années qu’on en parle. Mais comment faire pour que ce travail d’alerte, de décryptage, de sensibilisation ne devienne pas une petite musique de fond, inaudible, à peine dérangeante, pour que ces messages portent réellement, c’est-à-dire qu’ils aient une traduction réelle, dans l’action de nos concitoyen.ne.s ?

Depuis plusieurs années, la Fondation Heinrich Böll et En toutes lettres cheminent ensemble pour renforcer les compétences des journalistes, chercheur.e.s universitaires et acteurices de la société civile sur ces questions. Ces projets, que ce soit via l’édition (Maroc, justice climatique, urgences sociales, 2021, réédité en 2023), l’atelier d’écriture (Imagine, 2ème session, 2022, https://ma.boell.org/sites/default/files/2023-02/hbs-livret-print-v2.pdf), ou la formation (Openchabab Environnement, 2023, https://etlettres.com/?s=openchabab+environnement ), ont pour fil conducteur une réflexion sur la mise en pratique de ces savoirs pour mieux œuvrer dans notre société en faveur de l’environnement.

Storytelling for Climate est l’aboutissement de cette réflexion. Car il ne suffit plus d’être convaincu.e soi-même des conséquences du changement climatique, mais de convaincre les autres pour les inciter à l’action. Pour rendre le plaidoyer plus efficace et plus mobilisateur, nous avons donc utilisé les outils du storytelling pour réfléchir ensemble à la façon de mieux faire passer le message. De le rendre plus concret, plus proche, plus urgent. Bref, de le rendre sensible grâce au récit.

Les participant.e.s sont venu.e.s avec un projet personnel qui nous a ouvert les yeux sur des situations méconnues. Oui l’environnement, c’est aussi l’état dans lequel une équipe de tournage laisse un paysage. C’est la mode durable. Ce sont les pratiques de culture urbains. C’est l’art de l’irrigation ou de la transhumance. Les ateliers qui ont eu lieu en juillet ont adopté une approche interactive à partir de ces propositions. Nous avons tous appris les uns des autres, à la fois sur le plan des thématiques présentées, et des méthodes d’écriture mise en œuvre.

Un aspect central de cette démarche a été de prendre conscience que lorsqu’on parle de soi ou de son projet, on est traversé par les autres, car c’est à eux qu’on s’adresse. D’où la nécessité d’affiner sa compréhension de son propre contexte et son positionnement pour trouver les mots justes et mieux agir. L’empathie est également essentielle car se mettre à la place de l’autre aide à préciser son propos, dans une approche intuitive, empirique et collaborative. Enfin l’émotion, dosée avec justesse, permet de donner corps aux histoires, de leur donner l’épaisseur que les slogans n’ont pas.

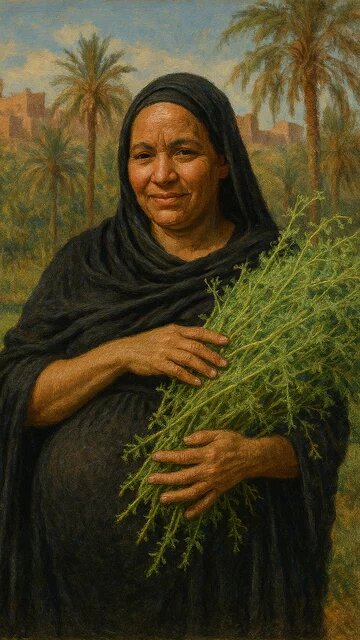

Chacun.e dans la langue de son choix, arabe, français, anglais, a pu ainsi camper des personnages dans lesquels on a envie de se reconnaître et qui nous font ainsi ressentir concrètement ce que signifie mettre au monde un enfant sur une terre de désolation. Ce que signifie le burn-out d’un employé impuissant face à une montagne de déchets. La perte de paysages mais aussi de patrimoines culturels. L’injustice de payer dans ces pertes les destructions dont on n’est pas responsable. Safia Tazi a travaillé sur le point aveugle du cinéma, incapable de considérer ce qui fait sens pour les habitants de leurs lieux de tournage. Karim El Haddady est allé jusqu’à donner voix aux animaux et aux plantes, embarqués avec nous humains dans la terrible spirale destructrice. D’autres ont adopté la nostalgique, ou l’humour. Souad El Maleh a proposé le concept d’analphabétisme environnemental, pour protester contre le fait qu’imputer des catastrophes naturelles à une colère divine empêche d’adopter une politique citoyenne et responsable. Tous ont suggéré des pistes d’action à partir desquels ils et elles ont bâti leur plaidoyer, pour des approches plus respectueuses, plus collaboratives, voire plus efficaces – comme la réactivation de l’ancienne méthode de l’aquaponie pour répondre aux défis concernant la sécurité alimentaire mondiale.

Pour toutes et tous, l’enjeu a été de trouver la manière de redonner de la valeur à ce qui est trop souvent compté comme négligeable : la nature, les relations humaines et entre humains et non humain. À tout ce qui fait notre quotidien, notre histoire, nos paysages sensibles et que non, décidément, nous n’avons pas envie de perdre.